Format

document

installation

performance

Public Meeting

sound installation

video

workshop

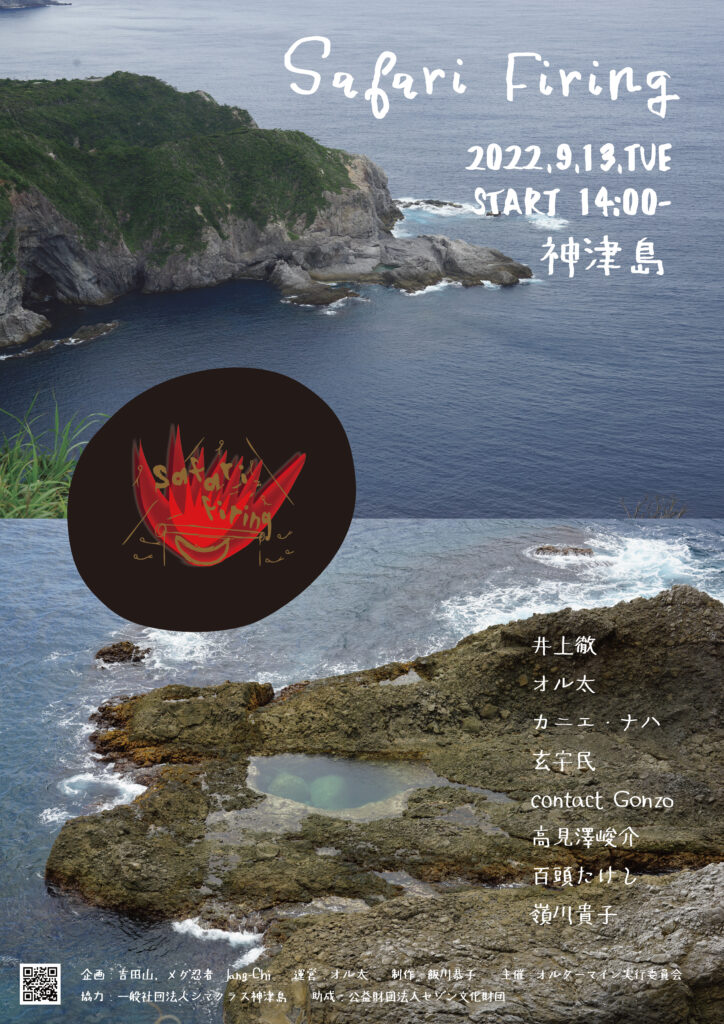

Safari Firing

東京都の離島「神津島」での1日限りのアートイベント

神津島は人口約1800人、一島一村の離島であり、伊豆諸島の有人島としては最西端の島です。島の形はひょうたん型をしており天上山(標高572m)を中心とした北部と、秩父山のある南部とに大きく分けられ、Safari Firingでは村内から北西部の海岸沿いを中心に開催します。

島名の由来は、伊豆の島々を作るために神々を集めて話し合う場がこの島であったことから「神集島」と言われています。この神々の話し合いとされる場所を舞台とし、概念的に「火を起こす」ことを想像する移動型のパフォーマンスイベントを開催いたします。

公共の場所でどのように火を起こすことが可能かを問う企画「Firing」の3回目の開催である。

Safariの意味は狩猟や探検である。普段Apple製の機器を使用している者にとっては、興味のある言葉を入力し検索することができるウェブブラウザでもおなじみであり、ウェブに漂う情報すらも狩猟・探検の対象となった。

今回の開催地は伊豆諸島の神津島。キリスト教が禁教となった時代では“ジュリアおたあ”という名のキリシタンがこの島にも流された。しかし、流人は島を変革する開拓者でもあった。島流しにあった者はどのように島を開拓し、生き延びようとしたのか。一般とは異なる思想や行動原理を持ち、強制的にゲームチェンジを促すものは火を消されるように、法によって追放させられるアウトローである。

15世紀から19世紀ごろにかけて、ハイウェイマンという、いわゆる追い剥ぎやひったくりのような者が存在した。彼らは突如として馬に乗って現れ、旅行客や通行人を狙い強盗をし、彼らの多くは見物人達のいる最中、斬首台で処刑された。

突然に現れては物事を起こすパフォーマーもまた、通行人の行き先を阻む。火を起こすことを目的とする本企画もまた、アウトローの誕生を促しているとも言える。

Participating artists

井上徹

オル太

カニエ・ナハ

玄宇民

contact Gonzo

高見澤 峻介

百頭たけし

嶺川貴子

「公共の場所でどのように火を起こすことが可能か」を実践し検証するパフォーマンスイベント「Firing」。メグ忍者が構想して始まった本プロジェクトは、多摩川でのアーティストミーティングから始まり、都内某所のキャンプ場にて2回目を開催し、そしてついに離島へと渡る。3回目となる今回は、共同ディレクターに吉田山を迎え実施する。キーワードは「火」であることを前提とするが、実際に火を起こすとは限らない。インターメディアにパフォーマンスが行われる。

Information

日時:2022年9月13日(火)

場所:神津島 テラマチ(東京都神津島村998番地)・その地島内

参加費:20,000円(宿つき)

締切先着順で定員に達し次第締切ます。

企画:吉田山、メグ忍者、Jang-Chi

運営:オル太

制作:飯川恭子

主催:オルターマイン実行委員会

協力:一般社団法人シマクラス神津島

助成:公益財団法人セゾン文化財団

website

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1,3,8 写真:松見拓也

2,4-7,9-11 写真:百頭たけし

Format

performance

Public Meeting

campfiring

小宮麻吏奈、メグ忍者が企画するパフォーマンス『campfiring』。

スーザン・ソンタグによる「《キャンプ》についてのノート」に書かれた58のテキストを観客と共に朗読し、アーティスト、詩人、キュレーターによるハプニングの要素を伴ったパフォーマンスが繰り広げられる。また、撮影は行わず、その痕跡を新聞として発表する。コロナ禍においてキャンプの需要が増えている。グローバルなインターネット空間から離れ、ローカルな身体を闇の中に置く。その場で、またはオンラインなどの遠隔で各々の想起された火を起こす。その様子は実際に見ることによってのみ知ることが可能。

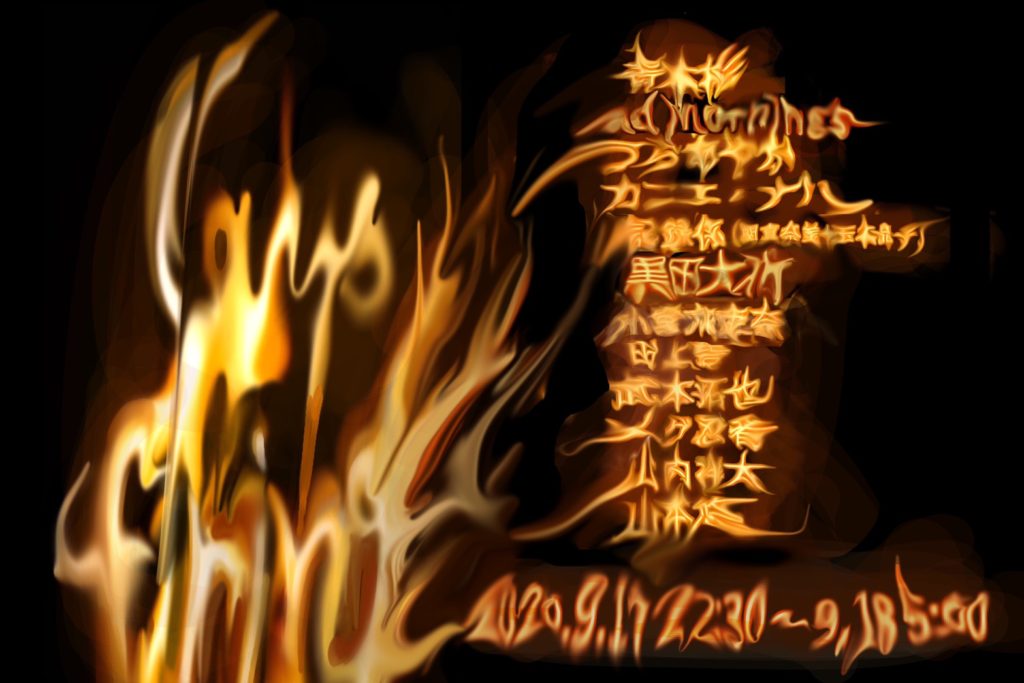

出演:青木彬、うらあやか、カニエ・ナハ、記録係(関真奈美+玉木晶子)、黒田大スケ、小宮麻吏奈、田上碧、武本拓也、メグ忍者、山内祥太、山本悠、Ad Mornings(苅部太郎、土本亜祐美、大和由佳、Zoé Schellenbaum、Jang-Chi、他)

※記録係、 黒田大スケは会場には不在。

日時:2020年9月17日(木)22:30ー翌5:00 ※雨天決行、荒天中止

場所:都内某所(野外) ※ご予約後詳細をメールにてお知らせ

参加費:2000円(ブルーシート、フード付き)、予約制(オンラインでのみ販売)

入場制限:50人

企画: 小宮麻吏奈、メグ忍者 (オル太)

運営:オル太

都会の真ん中に埋め立てられた人工の島には「夢」や「平和」など、聞こえの良い言葉がつけられていた。かつてはゴミの臭いで蝿が飛び回っていたり、もう一方では捕虜や戦犯の一次収容所だった。そして戦争の遺構は茂みの中に隠された。キャンプ場では何人かの少数のグループがBBQをしていた。

スーザン・ソンタグは『《キャンプについてのノート』の中で、「キャンプ」的な文化について58の項目の中で記述していた。人工的で都会的な感覚としての「キャンプ」を。

感覚を——とりわけ生きていて力強い感覚を——言葉でからめ取るためには、われわれは断定を避け、柔軟にふるまわねばならない。(スーザン・ソンタグ『《キャンプ》についてのノート』、高橋康也、出淵博、由良君美、海老根宏、河村錠一郎、貴志哲雄訳)

その後に続く58の項目から、何を絡めとることができるのか。少しずつ動いていく。誰かの声が聞こえる。反応は朝まで連鎖し続ける。止まっているのか動いているのか分からない。何かが起きているようで起きていない。時は少しずつ進む。見えない場所で見えない何かが行われている。

シャレク あたくし、とうとうやりとげたわ、ここまでやっと来たのだわ。ここでもあたくしの興味をひくのは、なんと言っても総体的な人間性、これ一つ。でもこれ、この情景、これが一体、文化だろうか?これを見ていると焼き打ちをうけたウィーンの下町の商店街を思い出すわ、破壊されたのも当然じゃないかしら。この哀れなことといったら、写真ではとっても出せない代物だわ。……(カール・クラウス『人類最期の日々』、池内紀訳)

国家や都市がもたらす画一化や整備された社会の秩序の中においていかに異変に気付くことができるか。カール・クラウスが1899年から1912年まで創刊した評論雑誌「Die Fackel(炬火)」は当時の社会を諷刺によって伝えていた。投書や街の声から記事化し、のちに演劇として『人類最期の日々』に集約された。

そこに集まった人々が起こそうとする火は、どのように闇に灯るだろうか。詩性やアイロニカルな批判、同化への抵抗における炬火が立ち現れる。

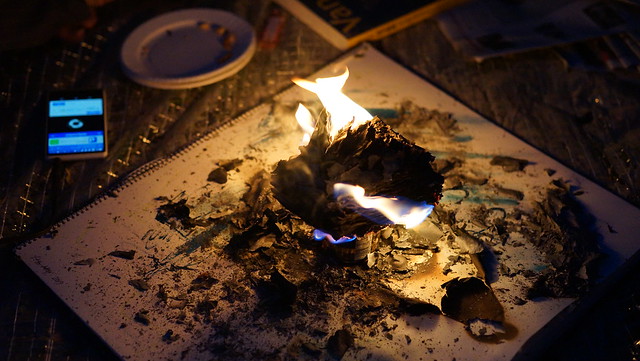

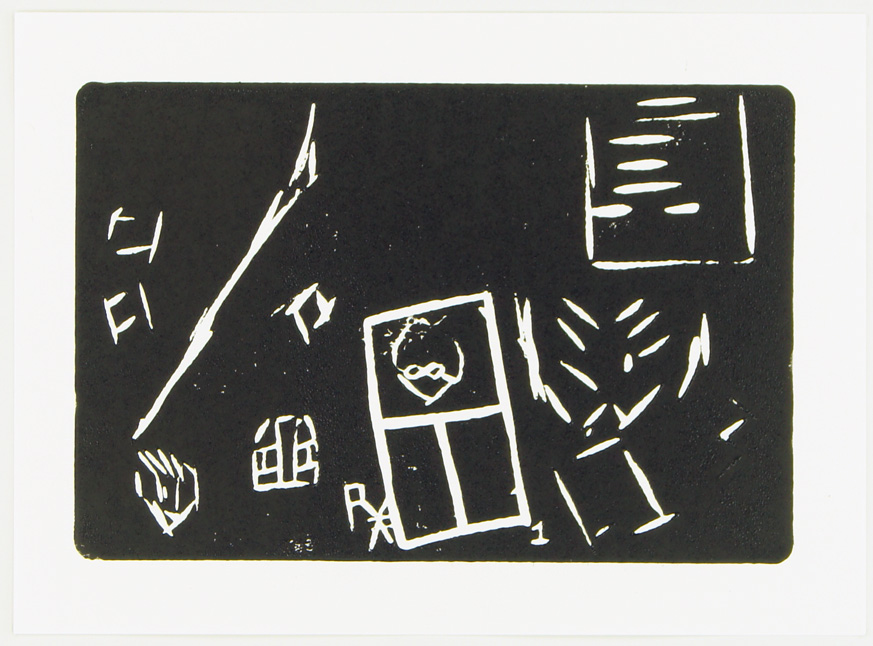

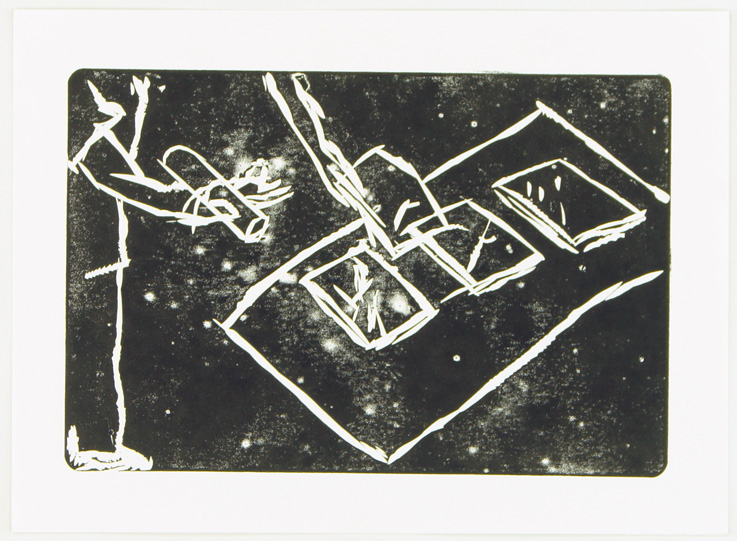

campfiring開催中、出演者のパフォーマンスを版画を用いて記録した。

1 パフォーマンス開始前

来場者には養生ブルーマットを身長程の長さに切って配られた。焚火のまわりを囲うように、来場者はマットの上に横たわっていた。

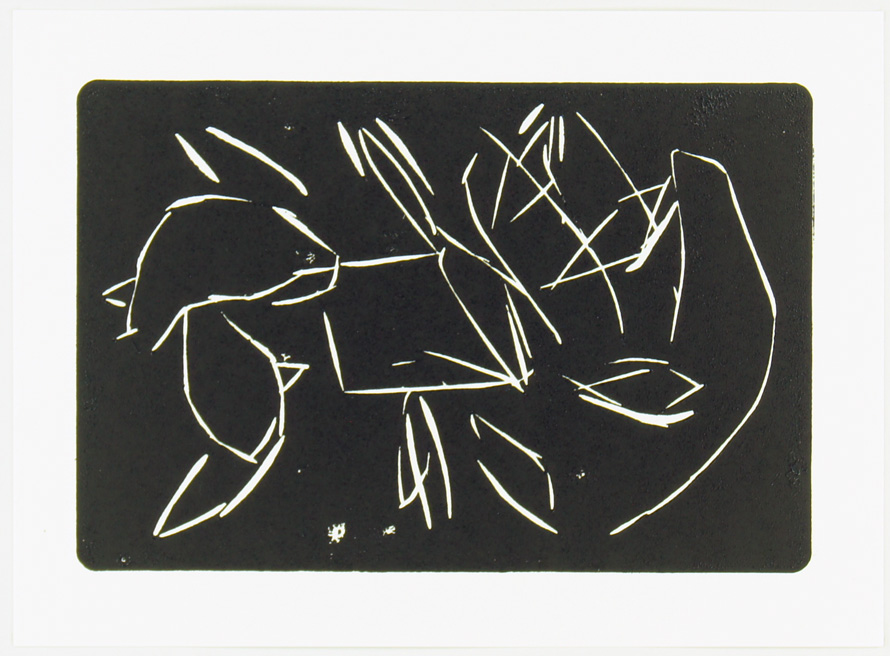

2 記録係

記録係

記録係は会場にはおらず遠隔からパフォーマンスが作られた。23:00,2:00,4:00の三回異なったものが観客達によって演じられた。他の作家との偶然的な繋がりが幾度か発生していた。

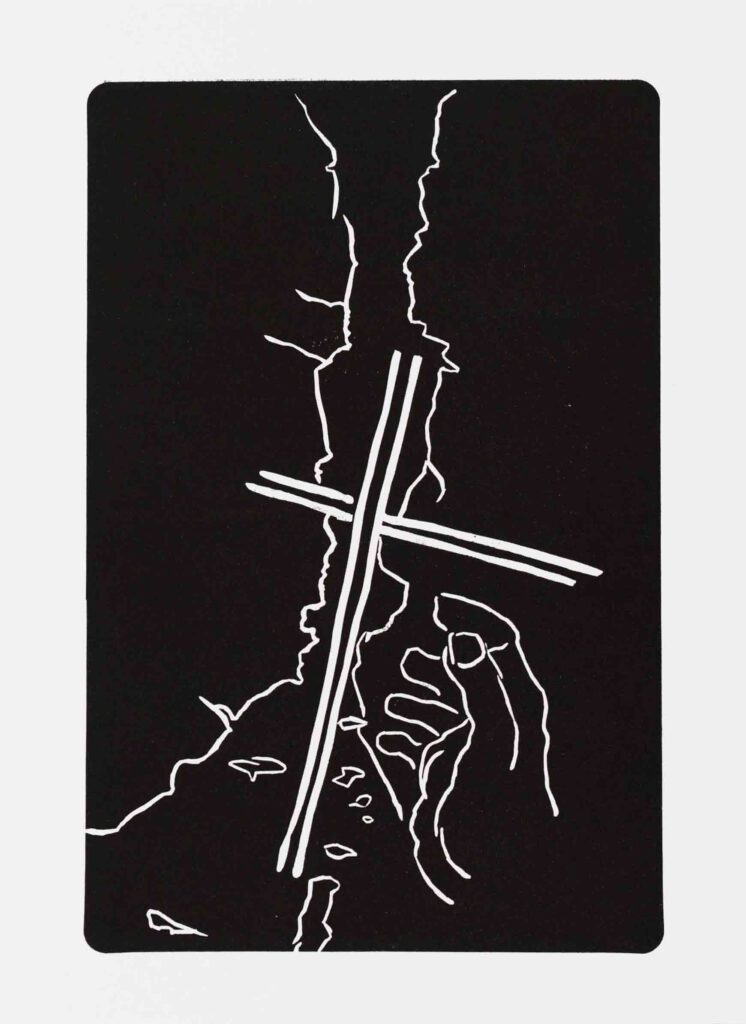

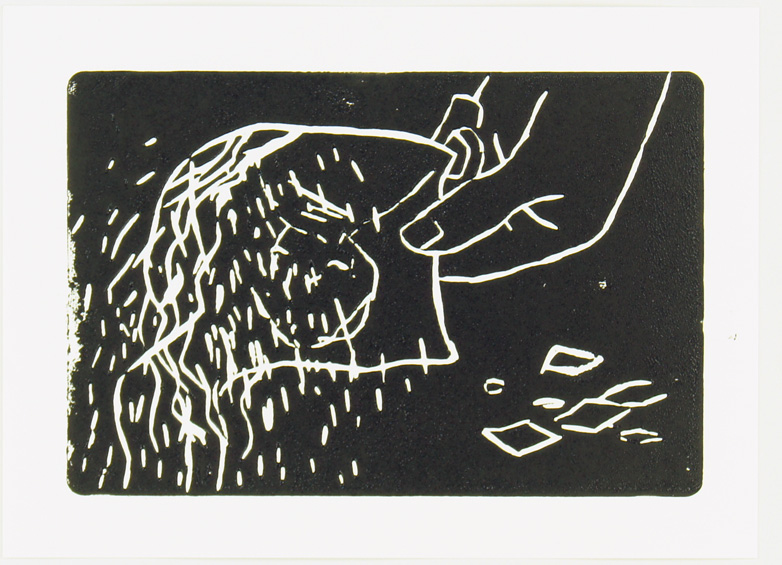

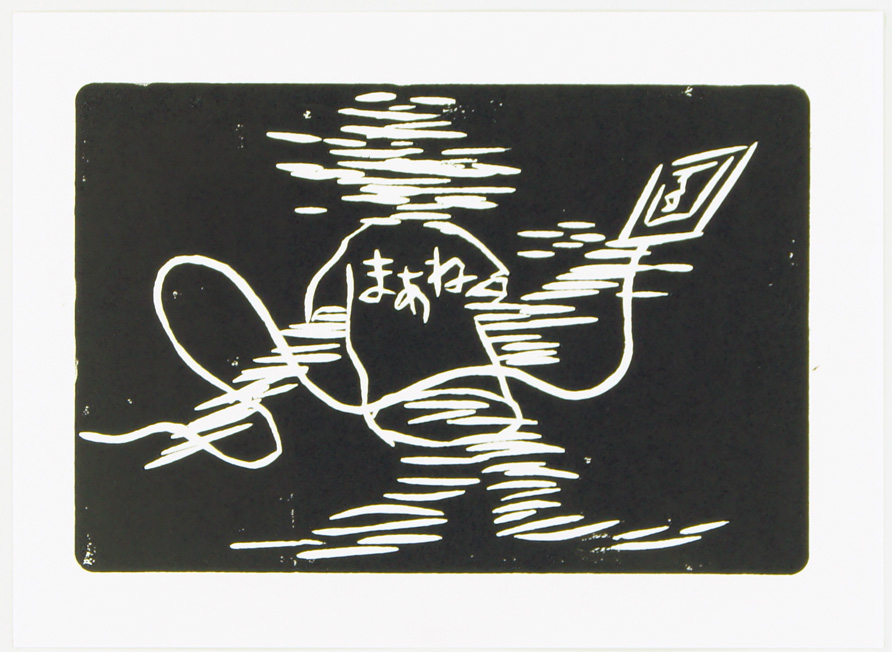

私は三回のパフォーマンス後、一枚の版に三回画を彫った。スマートフォンの中に映される文字、出演者の山本悠、赤いベスト、燃焼の仕組みの手紙、火のついた細い棒をモチーフにした。

3 うらあやか(1)

粘土に関する自身の記憶やその場で感じたことをつぶやきながら陶土が参加者に手渡される。参加者は粘土を指先でこねながら中央の焚き火とユラユラ動く作家の動きを眺めていた。

4 田上碧

キーという鳴き声が聞こえた。焚き火の近くでパフォーマンスが終わって間もない時で、火の近くで来場者が会話を楽しんでいた。キーという鳴き声は猿のような鳴き声で、ここにいるはずのない生き物だ。耳を澄まして声のする方へ行く。焚き火から離れ、あまり光の当たらない一本の木に辿り着いた。木の上から声がする。ラバー軍手を付けた手が、一瞬、幹に手を回すのが見える。耳を澄ませばキーという声と一緒に、ピピピピやビビビビのような虫の声も聞こえた。フォーという鳥の声も聞こえた気がしたが、もはやどの声が田上碧の発する声なのかは分からなくなっていた。光の少ない暗闇の中に、無数の音が聞こえてきた。

5 Ad Mornings(1)

焚き火の周りには短形のキャンバスが一周置かれていた。キャンバスには番号が振られていて、時間が描かれていた。Ad Morningsはcampfiringを記録する。それらのキャンバスに記録していた。三人が、そのキャンバスにしゃがみ並んで書いていた。中心の焚火はパフォーマンスを行ううらあやかを照らしていたが、同時に記録するその人達も照らされ、大きな影が伸びていた。

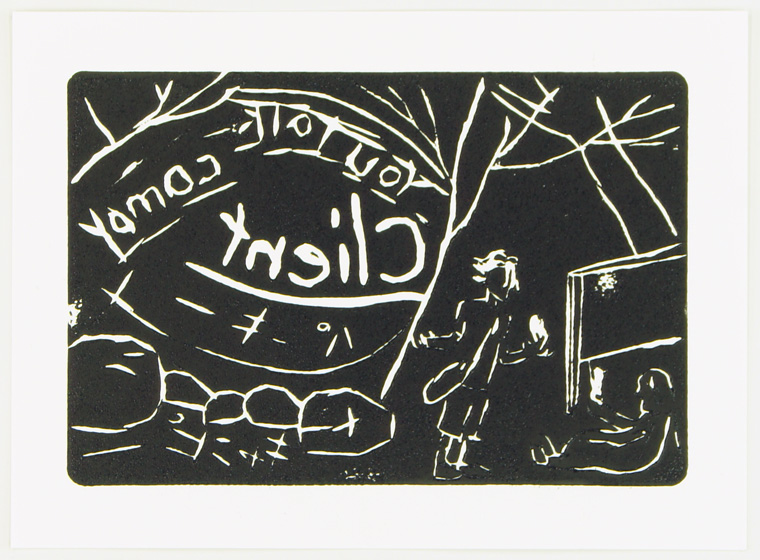

6 青木彬

青木は「You must talk campy. client」と書かれたステッカーを公園の看板に貼り、clientについてうらあやかと話始めた。キャンピーに話してと言う青木に、うらは「キャンピーに話すのは難しい、パーキーになってしまう。」と言った。

7 黒田大スケ

作家は終始、存在感を消しパフォーマンスを行っていた。観客は渡された食べ物を中央の焚き火に入れるよう指示された。実は私はそのパフォーマン中に会話を遮るように手を叩く役を演じさせられていたのだが、誰も気づいていないようだった。

それを観て中央の火、手のひら、きのこを画面に彫った。

数時間後「あれは本当の黒田さんじゃなくて全然違う人なんだよ」という会話が聞こえてきた

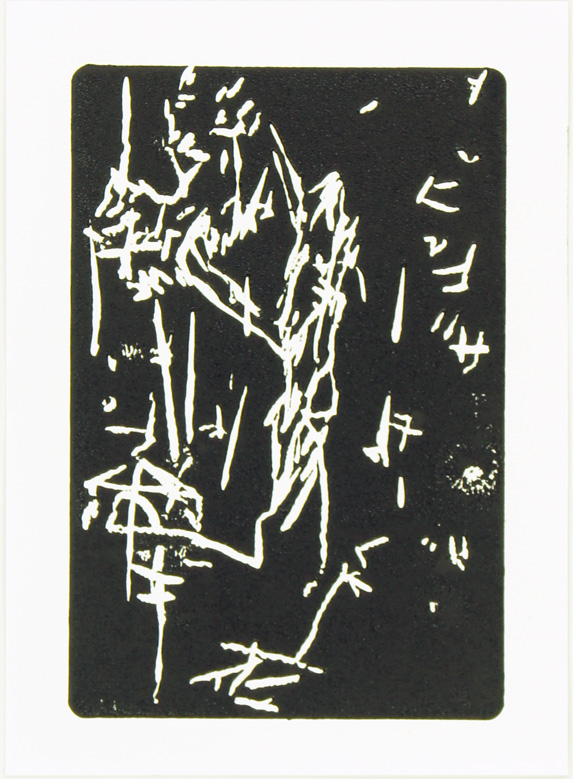

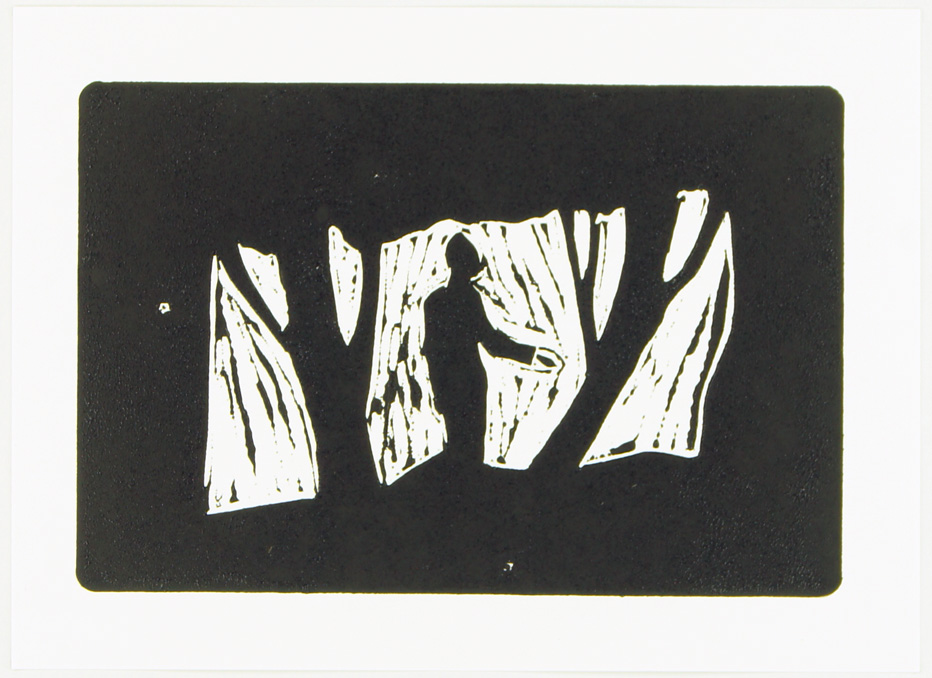

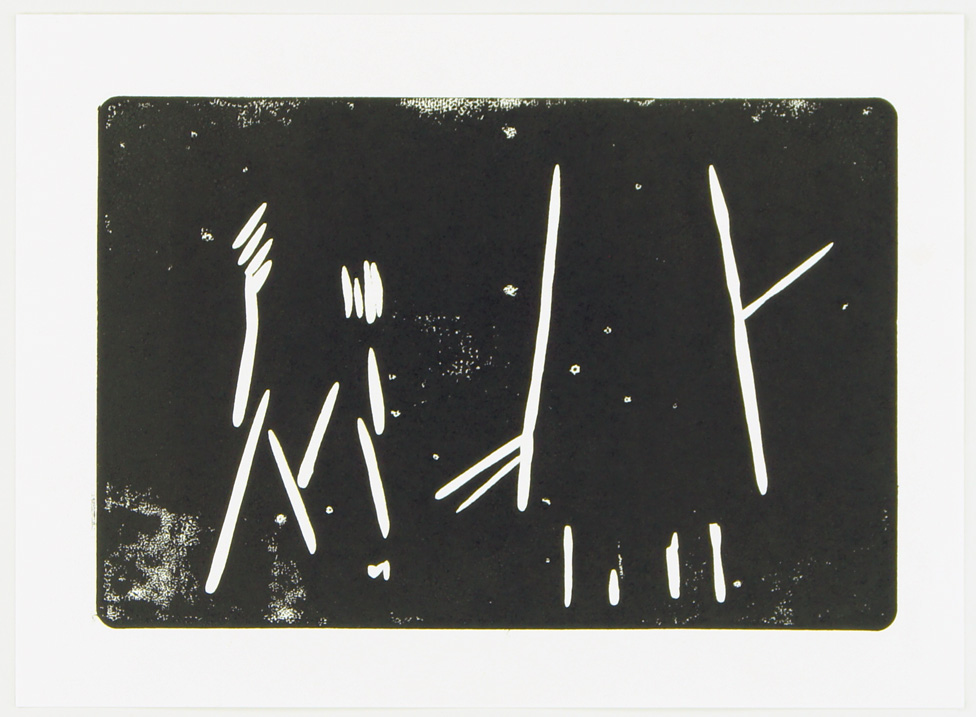

8 武本拓也

動いているのか止まっているのか分からないような速度で会場を行き来する武本拓也のパフォーマンスは風景と一体となっているため、見失ってしまうことがあった。ようやく見つけたと思った時に、遠くの稲光で周囲の木立と作家のシルエットが同化する瞬間に立ち会った。

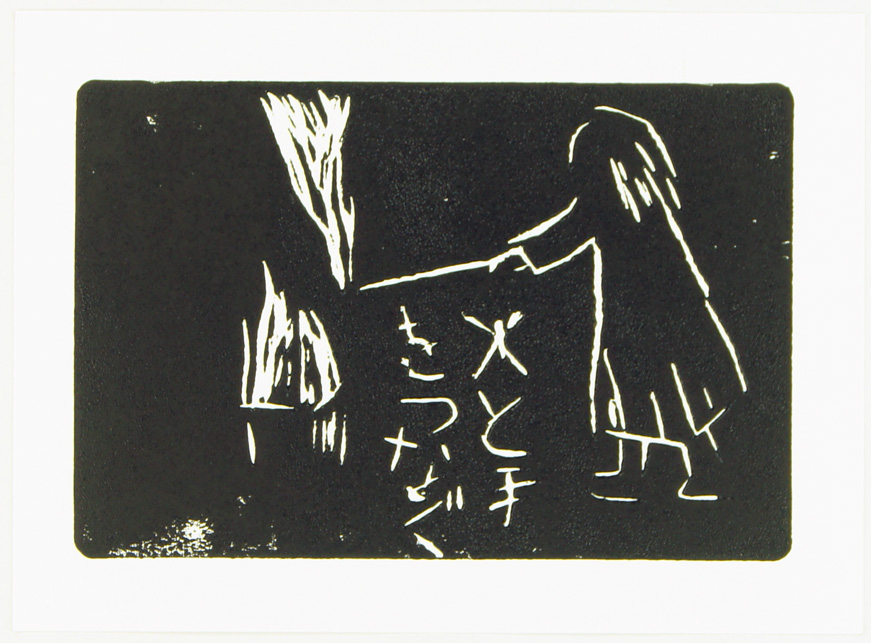

9 うらあやか(2)

木の棒を焚き火にかざしながら進行する語りの中で「火と手をつないでいる」とうらあやかが言ったように、火の動きに誘導されながらぐるぐると周囲を歩き回っていた。握った木の先からは煙が立ち昇っていた。

10 山内祥太

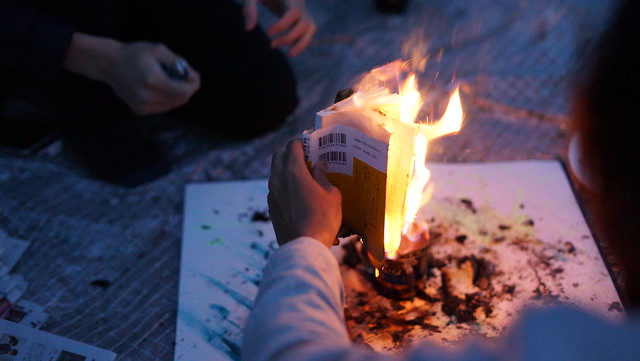

山内は、華氏451をキャプチャーし、そのキャプチャー写真を1枚1枚燃やす様子をプロジェクターでスクリーンに投影した。次々燃えていく華氏451のキャプチャーの燃えかすとなった写真があたりに散らばっていった。

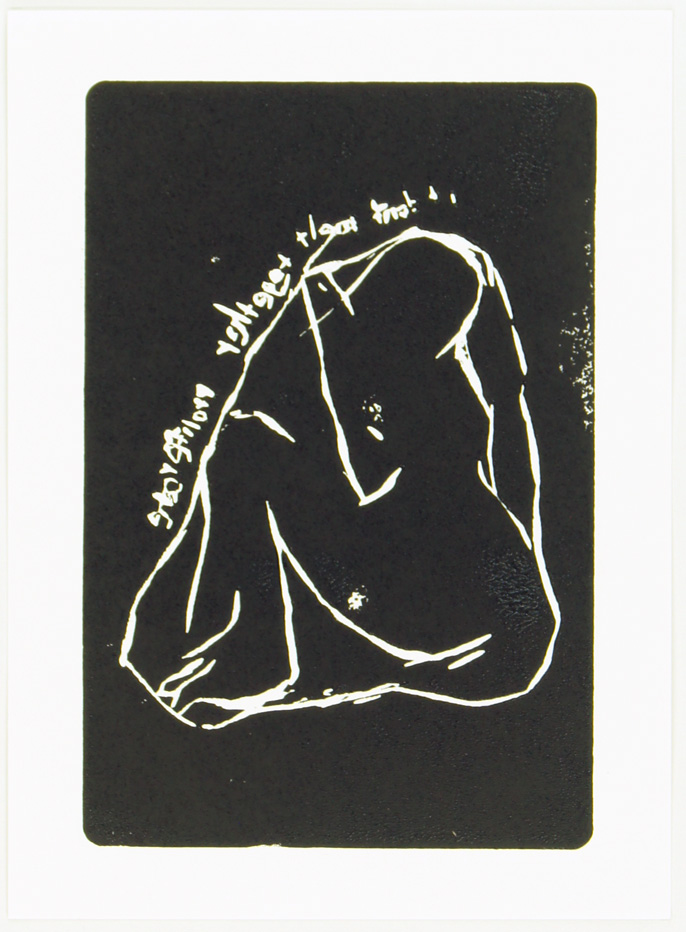

11 小宮麻吏奈

服のような布のようなものを纏ってやって来た。やがて首を布の中へ引っ込め、頭も隠れる。布の内側から照明が照らされた。光は身体の線を仄めかすように曖昧に服(布)の表面に映し出していた。着るものについて、裸について、膜について、穴について、川について、境界について語られた。溶け合うのではなくて、増えるのだという言葉が印象的だった。

12 山本悠

山本悠のオールナイトゆうゆうワイド大放送は最後、誰もいない炊事場で放送を終えた。オンライン会議を、終える時、ゆっくりフェードアウトしながら切断できる機能がzoomにあったら良い。そのような事を最後言っていた。

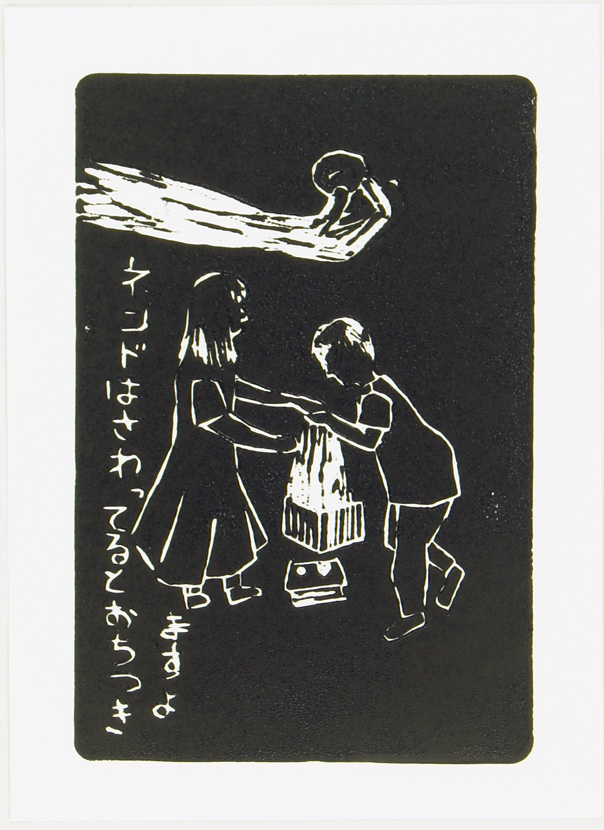

13 カニエ・ナハ

中央でうらあやかが焚き火を起こしていていた。作家はその焚き火のすぐ横に寝た。火との距離をじっくり決めているように見えた。会場でカセットテープに録音され、貯められた音声を聞きながら手話を始めた。テープの音声が一番新しい音を再生し終わり作家が目を開け起き上がる頃には空は少し明るくなり始めていた。

私はうらあやかの足元と細い棒、実際の火はではなく炎のようにも見えるカニエ・ナハの手を版画に彫った。

14 Ad Morning(2)

全てのパフォーマンスが終わると、Ad Morningが新聞を配りにやって来た。彼らは、今、起きていることを常に記録し続けていたので、今さっきの出来事さえも含めて、今印刷し終わりここへ来たのだと思う。地面に養生ブルーマットを敷いて、その上に三つに分けられた紙の束が置かれた。よく見ると、印刷されている内容がどれも異なるようだった。三つの束から一枚ずつをAd Morningは手に取り、筒状に丸めて糸で結んで閉じた。そのうちに、来場者も同じように新聞を三枚とって同じようにした。筒状の新聞が来場者に配られた。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Format

performance

Public Meeting

campfiring

小宮麻吏奈、メグ忍者が企画するパフォーマンス『campfiring』。

スーザン・ソンタグによる「《キャンプ》についてのノート」に書かれた58のテキストを観客と共に朗読し、アーティスト、詩人、キュレーターによるハプニングの要素を伴ったパフォーマンスが繰り広げられる。また、撮影は行わず、その痕跡を新聞として発表する。コロナ禍においてキャンプの需要が増えている。グローバルなインターネット空間から離れ、ローカルな身体を闇の中に置く。その場で、またはオンラインなどの遠隔で各々の想起された火を起こす。その様子は実際に見ることによってのみ知ることが可能。

出演:青木彬、うらあやか、カニエ・ナハ、記録係(関真奈美+玉木晶子)、黒田大スケ、小宮麻吏奈、田上碧、武本拓也、メグ忍者、山内祥太、山本悠、Ad Mornings(苅部太郎、土本亜祐美、大和由佳、Zoé Schellenbaum、Jang-Chi、他)

※記録係、 黒田大スケは会場には不在。

日時:2020年9月17日(木)22:30ー翌5:00 ※雨天決行、荒天中止

場所:都内某所(野外) ※ご予約後詳細をメールにてお知らせ

参加費:2000円(ブルーシート、フード付き)、予約制(オンラインでのみ販売)

入場制限:50人

予約:https://olta.thebase.in/items/33354933

企画: 小宮麻吏奈、メグ忍者 (オル太)

運営:オル太

お問い合わせ:campfiring58@gmail.com

都会の真ん中に埋め立てられた人工の島には「夢」や「平和」など、聞こえの良い言葉がつけられていた。かつてはゴミの臭いで蝿が飛び回っていたり、もう一方では捕虜や戦犯の一次収容所だった。そして戦争の遺構は茂みの中に隠された。キャンプ場では何人かの少数のグループがBBQをしていた。

スーザン・ソンタグは『《キャンプについてのノート』の中で、「キャンプ」的な文化について58の項目の中で記述していた。人工的で都会的な感覚としての「キャンプ」を。

感覚を——とりわけ生きていて力強い感覚を——言葉でからめ取るためには、われわれは断定を避け、柔軟にふるまわねばならない。(スーザン・ソンタグ『《キャンプ》についてのノート』、高橋康也、出淵博、由良君美、海老根宏、河村錠一郎、貴志哲雄訳)

その後に続く58の項目から、何を絡めとることができるのか。少しずつ動いていく。誰かの声が聞こえる。反応は朝まで連鎖し続ける。止まっているのか動いているのか分からない。何かが起きているようで起きていない。時は少しずつ進む。見えない場所で見えない何かが行われている。

シャレク あたくし、とうとうやりとげたわ、ここまでやっと来たのだわ。ここでもあたくしの興味をひくのは、なんと言っても総体的な人間性、これ一つ。でもこれ、この情景、これが一体、文化だろうか?これを見ていると焼き打ちをうけたウィーンの下町の商店街を思い出すわ、破壊されたのも当然じゃないかしら。この哀れなことといったら、写真ではとっても出せない代物だわ。……(カール・クラウス『人類最期の日々』、池内紀訳)

国家や都市がもたらす画一化や整備された社会の秩序の中においていかに異変に気付くことができるか。カール・クラウスが1899年から1912年まで創刊した評論雑誌「Die Fackel(炬火)」は当時の社会を諷刺によって伝えていた。投書や街の声から記事化し、のちに演劇として『人類最期の日々』に集約された。

そこに集まった人々が起こそうとする火は、どのように闇に灯るだろうか。詩性やアイロニカルな批判、同化への抵抗における炬火が立ち現れる。

《注意事項》

開催場所について

・ご予約後、メールにて場所の詳細をご連絡いたします。

感染症対策について

・手指の消毒用アルコール除菌などは用意しています。

・野外での観覧となるため、マスク着用は個人の判断にお任せしますが、他の方との距離が近い場合はマスク着用をお願いいたします。

飲食について

・フードをご用意しておりますが、持ち込みは自由です。

SNS、撮影について

・パフォーマンスの撮影、SNSなどでの場所の公開は禁止とさせていただきます。

※38度以上の高熱が継続している方、体調の優れない方はご予約をお控えください。

Format

book

drawing

live painting

painting

Public Meeting

Youtube

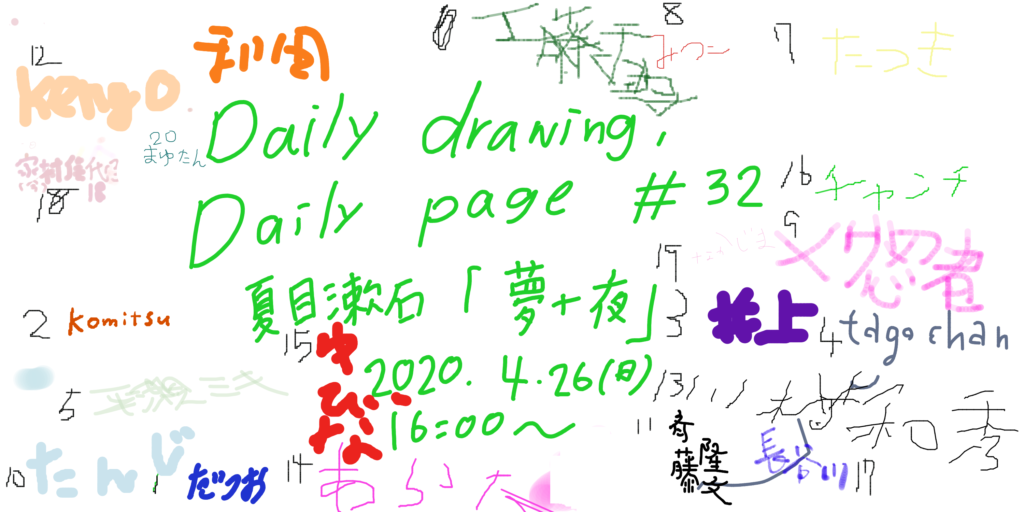

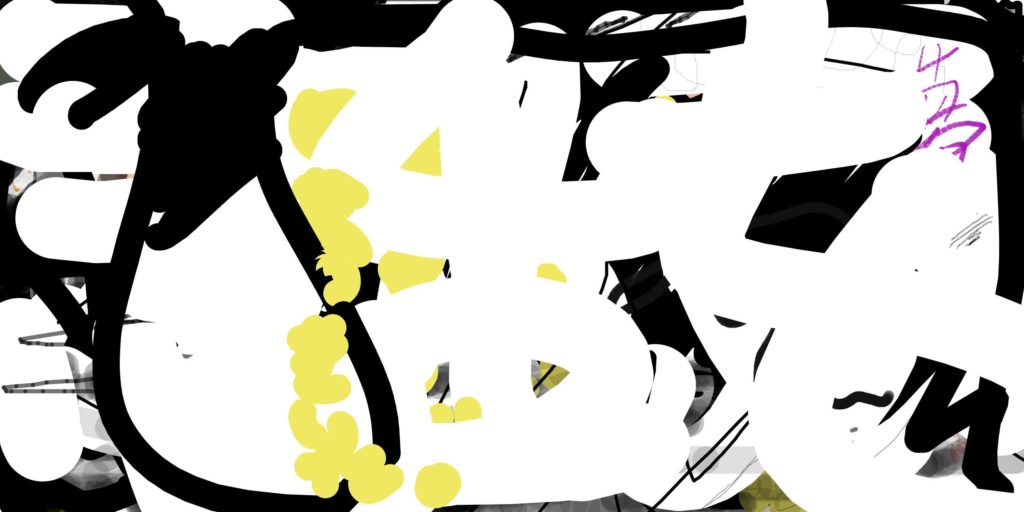

Daily drawing,Daily page vol.32

『Daily drawing,Daily page vol.32』をオンライン上で開催しました。

朗読はwebミーティング「zoom」を通して行い、ドローイングはお絵かきチャット「MagicalDraw」で描き出し、20名の参加者で夏目漱石の小説『夢十夜』(1908)に取り組みました。

『Daily drawing, Daily page』は、5月以降もオンラインにて開催予定です。

日時:2020.4.26(日)16:00-18:30

朗読本:夏目漱石『夢十夜』青空文庫

Youtube

参加者:だつお、komitsu、井上、tago chan、平瀬ミキ、工藤千尋、たつき、みつこ、メグ忍者、たんじ、斉藤隆文、kengo、川村、あら太、ゆびな、チャンチ、長谷川、家村佳代子、なかじま、まゆたん、和田

企画:オル太、コ本や

第一夜

読み方:一夜毎に、二人が交代で読む

描き方:参加者が二つ(偶数番号と奇数番号)に分かれて、左右それぞれの領域で描く

第二夜

読み方:一夜毎に、二人が交代で読む

描き方:参加者が二つ(偶数番号と奇数番号)に分かれて、左右それぞれの領域で描く

第三夜

読み方:一夜毎に、二人が交代で読む

描き方:参加者が二つ(偶数番号と奇数番号)に分かれて、左右それぞれの領域で描く

第四夜

読み方:一夜毎に、二人が交代で読む

描き方:参加者が二つ(偶数番号と奇数番号)に分かれて、左右それぞれの領域で描く

第五夜

読み方:一夜毎に、二人が交代で読む

描き方:参加者が二つ(偶数番号と奇数番号)に分かれて、左右それぞれの領域で描く

第六夜

読み方::一夜毎に、二人が交代で読む

描き方: 7 pixelで描く

第七夜

読み方::一夜毎に、二人が交代で読む

描き方:(ズーム300%にして)偶数の番号の人が描いて、奇数の番号の人が消しゴムで消す

第八夜

読み方:早く読む

描き方:ゆっくり描く

第九夜

読み方::一夜毎に、二人が交代で読む

描き方:偶数の番号の人は黒で描き、奇数の番号の人は文字を書く

第十夜

読み方:

描き方:自分の描く範囲を決めてその中で描く

Format

board game

performance

Public Meeting

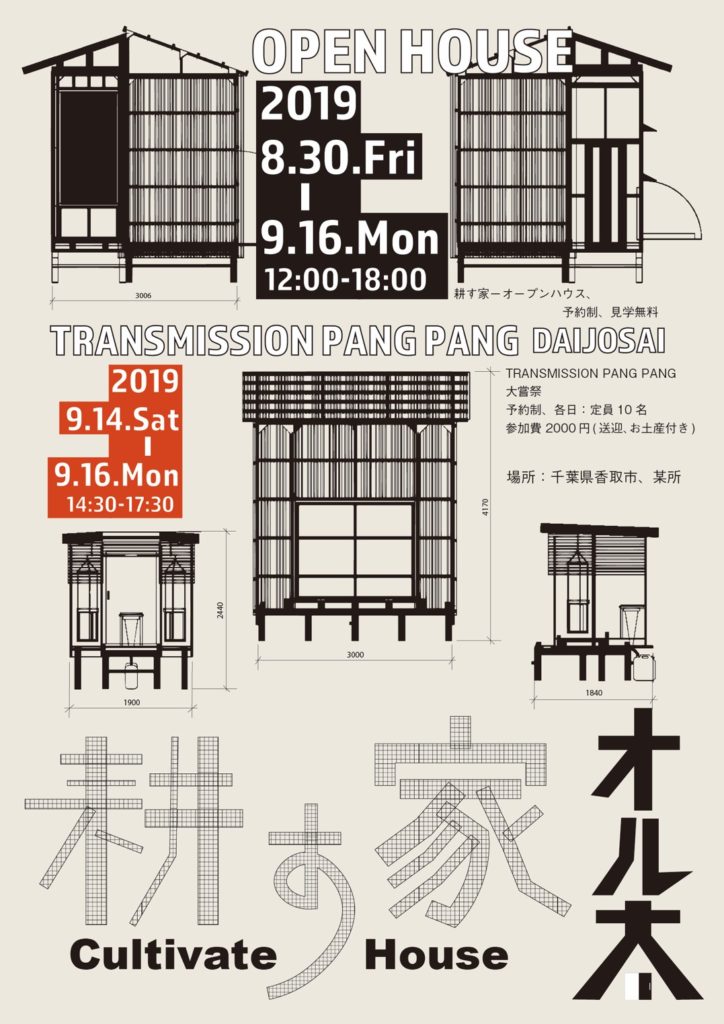

新作『耕す家』公開、『TRANSMISSION PANG PANG DAIJOSAI』の開催

農耕と芸術から活動する生を問うために、『耕す家』(英:Cultivate House)と題した自作の家を千葉県北東部の農村地域に設営しプロジェクトを進めています。期間は8月30日から9月16日です。オープンハウス期間中の9月14日から16日には、収穫を祝い来場者と共にボードゲームを上演する『TRANSMISSION PANG PANG 大嘗祭』を開催します。

皆様のご訪問を心よりお待ちしております。

【『耕す家』プロジェクト内容】

山と田んぼに囲まれた土地には、他に家はなく、住民は田んぼよりも上の土地に居を構えています。本プロジェクトを通じて、以前は田んぼだった住むことに適さない土地( 不耕作地) で住みよい生活を整えることや農作業、野焼きや版画などの制作を行い、日々記録し、土の上での営為を探ります。

本プロジェクトの今後の展開としましては、今秋に開催される青森県立美術館での展覧会「青森 EARTH2019 いのち耕す場所ー農業がひらく土地とアートの未来」(会期:2019年10月5日-12月1日)に出品する予定です。

『耕す家』ーオープンハウス

2019 年8 月30 日(金) ー9 月16 日(月)

※9月6日(金) は見学不可

12:00-18:00

予約制、見学無料

場所:千葉県香取市、某所

助成:公益財団法人 アイスタイル芸術スポーツ振興財団

協力:青森県立美術館、東京藝術大学大学院映像研究科 RAM Association

【見学内容】

1.『耕す家』内部

2. 農作業:稲刈り、乾燥、脱穀

3. 制作:土粘土での立体物の制作、野焼き、木版リトグラフによる版画など。

4. 食事:かまどでの食事作りや湧き水で淹れた冷たいお茶やコーヒー。

5. トイレ:水を使わず土に還すシステム。

6. 公開ミーティング

装備:汚れても良い服装、日よけ、虫除け対策、長靴(雨天時)

『TRANSMISSION PANG PANG 大嘗祭』

2019 年9 月14 日( 土) ー9 月16 日( 月)

14:30-17:30

予約制、各日:定員10 名

参加費 2000 円( 東京からの送迎、お土産付き)

耕す家シャトルバス

集合場所:品川駅高輪口(12:00)

『TRANSMISSION PANG PANG』とは

ボードゲームのプレイを通して、現代における伝承や伝達のあり方を考察するプロジェクト、TRANSMISSION PANG PANG を稲の収穫と掛け合わせた上演。2017 年より韓国ソウルを拠点に活動する「OPEN CIRCUIT( 開放回路)」とオル太が共同で企画を立ち上げ、各地で祭りや民謡のリサーチを行い、その成果と古代インドで親しまれたボードゲーム「蛇と梯子」を元に独自のボードゲームを制作しました。ゲームで用いるカードには、祭りや民謡の身振り、祭りに用いる道具、飲酒などの行為が記されており、プレイヤーは引いたカードに描かれた様々な身振りや道具を組み換えながら実際に演じていきます。これまでに『TRANSMISSION PANG PANG』(ELEPHANT SPACE、ソウル、2017)、『TRANSMISSION PANG PANG in OKINAWA』(BARRAK、沖縄、2018)、『TRANSMISSION PANG PANG in ITAEWON』(5 %、ソウル、2018-2019) を開催しています。

【参加方法】

以下の内容を記載し、前日までにこちらのメール(mail@olta.jp)にてご予約ください。

件名:「耕す家訪問希望」または、「TMPP 大嘗祭参加希望」

本文:名前、訪問日時、人数、交通手段、電話番号

【来場方法】

公共交通機関をご利用の場合は、JR 小見川駅、もしくはJR 佐原駅にて下車。その後、バス、またはタクシーに乗り換え。ご来場方法により、バス停、または近くの住所をお知らせします。車でのご来場の際は、駐車場所をご連絡します。

Format

Public Meeting

video

Firing

公開ミーティング

急速に変化していく東京。 規制がますます増え、自由に表現することが厳しくなってくるかもしれない。

川では火を起こすことができなくなっている。 火を起こすことから人類は始まった。

火を起こせない場所でどのように火を起こすことが可能かを考えたい。

日時:2017年5月14日(日) 16:00-19:00

場所:多摩川緑地(最寄駅:京急六郷土手)

内容:調査、観察、偵察、創作、協力、会議、読書、飲食、撮影、記録、記述、描写、行動、運動…

方法:集まる

参加者:カニエ・ナハ、木村奈緒、毒山凡太朗、山本悠、渡辺篤、una、オル太

企画:メグ忍者