オルガネラ レビュー|橋本梓(国立国際美術館研究員)

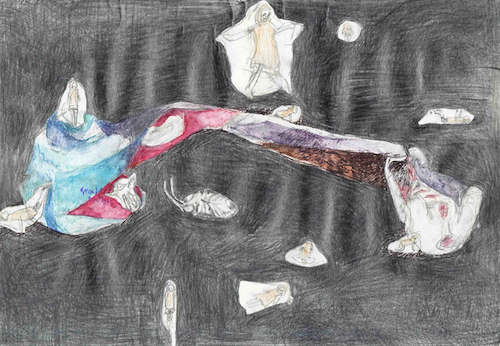

展覧会初日、初めて目にした噂のオル太は、巨大でグロテスクな物体を中庭に据えて、その周りでなにやら動いていた。私がその日そこを通るたびに、彼らは愚直なまでにそこでずっともそもそしていた(メンバーが入れ替わったりちょっと動いたりしながら)。オル太は4ヶ月以上の会期中の週末、休みなくそうしているのだ。時間をかけて、SANAAの手になる洗練された美術館建築を内側から侵食する細胞=オルガネラ。攻撃的に激しく動くのではなく、むしろ菌類が土を分解していくような地味でゆっくりとした持続のある動きを通して、彼らの肉体は徹底的に捧げられていく。誰に?美術館と展覧会、そして作品そのものに。

オル太は彼らの肉体を不器用に酷使することによって、人間がその存在の底にもついわば前近代的な野性味をあぶりだし、肉体からはみ出させるようにして私たちに見せつける。が、それと同時に、都市に生きる洗練された軟弱な身体のもつ可笑しみも表現しているように見える。土や木や藁などオル太が選ぶ素材、アニミスティックな儀式や祭りを思わせる作品構造に着眼し、「土着性」「原始性」といった言葉でオル太をまとめてしまうのは容易い。しかし80年代生まれの彼らが単に前近代に焦がれていると判断するのは早計である。デジタルネイティヴ世代の彼らが選び取り表現する泥臭さの周りには、「泥臭くないもの」の存在がいつも見え隠れする。サブカルチャーやJPOPなど、さまざまな要素を等価にミックスアップしていく態度はポップであるとさえ言えるかもしれない。しかしオル太は決してクールではない。さまざまな要素をその肉体に放り込み、いわば肉体をブラックボックスとして通過させることで、熱と湿度をもった有機体としてのオル太が、予測のつかない方向へと走り出すのだ。

この日、彼らの動きはどこか生硬なようにも見えた。初日で手探りだったからなのか、美術館を訪れるたくさんの観客にペースを狂わされたのか、あるいは与えられたガラス張りの空間があまりにシアトリカルだったせいなのか。オル太のオルガネラは今頃どうしているのか。

オル太は彼らの肉体を不器用に酷使することによって、人間がその存在の底にもついわば前近代的な野性味をあぶりだし、肉体からはみ出させるようにして私たちに見せつける。が、それと同時に、都市に生きる洗練された軟弱な身体のもつ可笑しみも表現しているように見える。土や木や藁などオル太が選ぶ素材、アニミスティックな儀式や祭りを思わせる作品構造に着眼し、「土着性」「原始性」といった言葉でオル太をまとめてしまうのは容易い。しかし80年代生まれの彼らが単に前近代に焦がれていると判断するのは早計である。デジタルネイティヴ世代の彼らが選び取り表現する泥臭さの周りには、「泥臭くないもの」の存在がいつも見え隠れする。サブカルチャーやJPOPなど、さまざまな要素を等価にミックスアップしていく態度はポップであるとさえ言えるかもしれない。しかしオル太は決してクールではない。さまざまな要素をその肉体に放り込み、いわば肉体をブラックボックスとして通過させることで、熱と湿度をもった有機体としてのオル太が、予測のつかない方向へと走り出すのだ。

この日、彼らの動きはどこか生硬なようにも見えた。初日で手探りだったからなのか、美術館を訪れるたくさんの観客にペースを狂わされたのか、あるいは与えられたガラス張りの空間があまりにシアトリカルだったせいなのか。オル太のオルガネラは今頃どうしているのか。